L’Occitanie confirme son élan en science participative : une équipe de l’INSA Toulouse reçoit la Médaille de la Médiation Scientifique 2025 dans la catégorie Co-création des Connaissances

Publié par Communauté d'universités et établissements de Toulouse, le 28 novembre 2025 390

Après la distinction d’Audrey Dussutour en 2021, l’Occitanie confirme son rôle moteur dans la science participative. La Grande Synchr’EAU, portée par l’Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse et coordonnée par Nicolas Dietrich, vient d’être récompensée par la Médaille de la médiation scientifique 2025, décernée par le Centre National de la Recherche Scientifique et France Universités dans la catégorie consacrée à la co-création des connaissances. Une nouvelle reconnaissance pour une région qui s’impose comme un territoire d’innovation citoyenne.

Une mobilisation nationale née en Occitanie

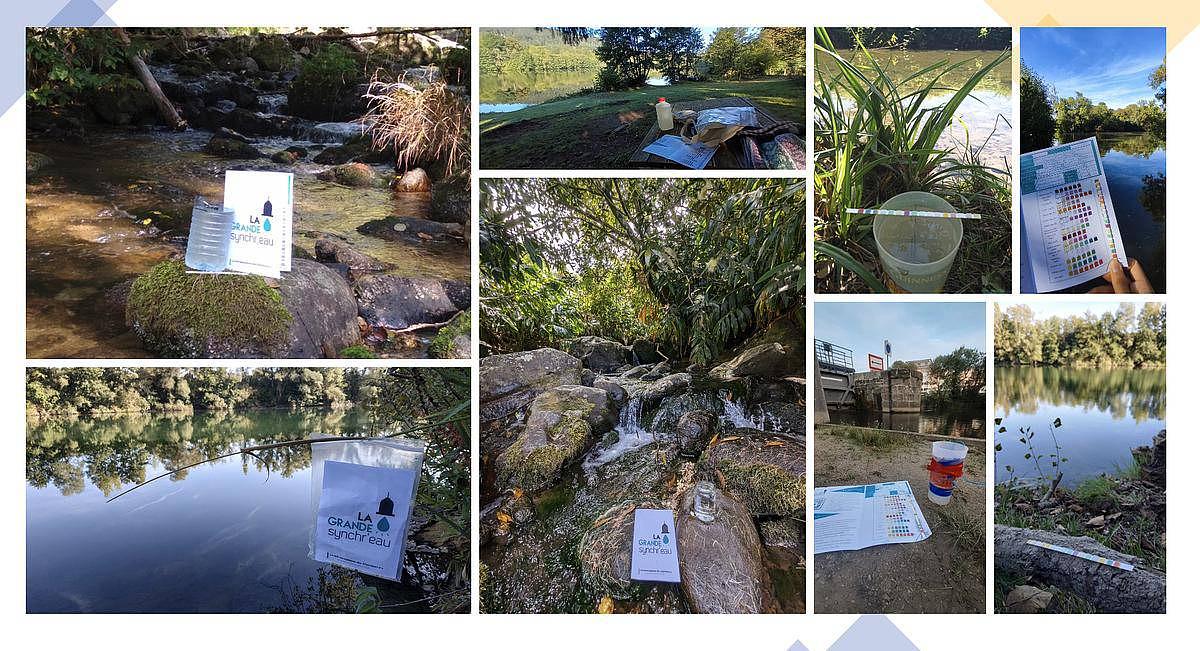

À l’origine du projet, l’idée était simple : inviter chacune et chacun à devenir observateur ou observatrice de la qualité de l’eau, le temps d’un week-end. Grâce à un kit d’analyse éco-conçu et une bandelette colorimétrique accessible, plus de mille participantes et participants ont réalisé plus de huit cents prélèvements sur l’ensemble du territoire métropolitain et à La Réunion. Au total, plus de vingt mille mesures ont été mises à disposition en accès libre. Pensé et lancé depuis Toulouse, le projet a démontré qu’une démarche scientifique rigoureuse peut être partagée à grande échelle. Les protocoles ont été validés par des équipes de recherche, les kits soigneusement testés, les données vérifiées et restituées de manière transparente. Cette mobilisation collective a permis de dresser un portrait inédit de la diversité chimique des eaux françaises : acidité en montagne, nitrates dans les zones agricoles, cuivre dans les environnements urbains, traces de chlore dans certains réseaux. Pour Nicolas Dietrich, « cette diversité raconte une histoire : celle de nos usages, de nos territoires et de nos choix de société. C’est toute la force de la science participative que de révéler ces récits multiples, à partir de gestes simples réalisés par toutes et tous. »

Une empreinte citoyenne durable

L’impact ne se mesure pas seulement en données. Une enquête menée après l’opération révèle que plus de huit participantes et participants sur dix déclarent avoir modifié, ou envisagent de modifier, leur comportement vis-à-vis de l’eau. Une majorité souhaite également renouveler l’expérience. « Le plus impressionnant n’est pas seulement le nombre de mesures, explique Nicolas Dietrich, mais la manière dont un geste répété à l’échelle du pays peut faire évoluer notre rapport quotidien à une ressource souvent invisible. » Un autre enseignement se manifeste dans la dimension pédagogique du dispositif. « Lorsque des élèves, des familles ou des citoyens manipulent un test, notent une valeur et la voient apparaître sur une carte, ils deviennent acteurs de la connaissance. Ce passage à l’action change tout », souligne-t-il.

Une aventure soutenue par l’INSA Toulouse

La Grande Synchr’EAU a été pilotée par Nicolas Dietrich et Nathalie Clergerie avec l’appui constant des équipes de l’Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse et de partenaires académiques européens. La réussite du projet doit beaucoup à la mobilisation d’un large collectif : équipes scientifiques, médiatrices et médiateurs, personnels techniques, structures culturelles, associations partenaires et relais institutionnels. La préparation des dix mille kits d’analyse, réalisée notamment avec l’aide d’étudiantes et d’étudiants en formation aux métiers de l’eau et de l’environnement, a constitué une étape décisive. Nicolas Dietrich insiste : « Rien n’aurait été possible sans la coopération. Chaque personne impliquée — des stagiaires aux enseignants, des chercheurs aux médiateurs, a apporté sa pierre. C’est une médaille profondément collective qui salue aussi toutes celles et ceux qui font vivre, chaque jour, l’idée que l’on peut faire de la science avec et pour la société.»

Une dynamique nationale et européenne

Déployée dans seize villes et quarante-cinq classes scolaires, l’opération a bénéficié du cadre offert par la Nuit Européenne des Chercheuses et Chercheurs, du soutien du Rectorat de l’Académie de Toulouse et d’un réseau très engagé d’actrices et d’acteurs locaux : laboratoires, associations, structures culturelles et collectivités. Cette articulation entre initiatives locales, coordination nationale et impulsions européennes fait de La Grande Synchr’EAU un modèle de coopération territoriale en matière de science participative.

L’Occitanie, un territoire pionnier de la médiation scientifique

En 2021, la première médaille de la médiation scientifique décernée à une chercheuse de la région marquait une étape importante. Quatre ans plus tard, le succès de la Grande Synchr’EAU confirme l’élan occitan autour de la science participative, de l’ouverture de la recherche et d’un dialogue renouvelé entre laboratoires, publics, acteurs éducatifs et territoires. « L’Occitanie a compris très tôt qu’impliquer ses habitants dans la recherche n’est pas un supplément d’âme : c’est une manière de tisser un lien durable entre science et société, et de renforcer la capacité collective à agir », rappelle Nicolas Dietrich. Cette distinction renforce la place de la région parmi les pôles les plus innovants en matière de médiation scientifique.

Le développement de la Grande Synchr’EAU s’inscrit également dans une dynamique territoriale forte portée par la Région Occitanie, engagée depuis plusieurs années en faveur de la science participative. À travers le projet TIRIS — Toulouse Initiative for Research’s Impact on Society, la Région soutient des actions qui favorisent l’ouverture de la recherche, l’implication citoyenne et le partage des savoirs. Sous l’impulsion de son initiative « Science-Société », pilotée par un comité présidé par Nicolas Dietrich, l’Occitanie affirme une conviction claire : la production de connaissances est plus juste, plus robuste et plus utile lorsqu’elle est co-construite avec celles et ceux qui vivent les territoires. « La science participative n’est pas une mode : c’est une transformation profonde de notre manière de faire de la science », rappelle Nicolas Dietrich. La Région partage cette ambition en soutenant ainsi de nombreuses initiatives locales, de l’éducation scientifique aux programmes de recherche-action. Comme le souligne un membre du Comité Science-Société, « impliquer les habitantes et habitants, c’est leur redonner le pouvoir d’agir ; et un territoire où les citoyens agissent est un territoire qui se transforme ». En valorisant la créativité collective et l’engagement citoyen, l’Occitanie confirme son rôle de pionnière : « Ici, la science sort des murs, va sur le terrain, et revient enrichie par l’intelligence du réel. »

Et après ?

Pour les équipes, cette distinction marque le début d’une nouvelle phase. Les prochains objectifs consistent à transformer l’élan d’un week-end en campagnes régulières, à enrichir les cartes interactives produites à partir des données, à interpréter les résultats avec les habitantes et les habitants, et à renforcer la mobilisation citoyenne autour de la protection de l’eau. Nicolas Dietrich en résume l’enjeu : « Mesurer l’eau, c’est commencer à la comprendre ; la comprendre, c’est apprendre à la protéger. Notre ambition est de faire en sorte que chaque personne qui participe devienne, même modestement, un·e gardien·ne de cette ressource. »

Communiqué de presse : https://www.cnrs.fr/fr/actuali...

Lien de la vidéo de présentation du projet : https://www.youtube.com/watch?...

L’ensemble des résultats est librement accessible sur la base de données ouverte du projet (https://umap.openstreetmap.fr/...).